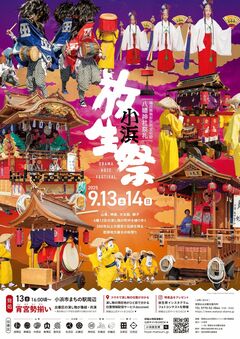

手際よく昆布を削り出す「現代の名工」の別所さん=敦賀市木崎

手際よく昆布を削り出す「現代の名工」の別所さん=敦賀市木崎 職人(左)に教わりながら、おぼろ昆布の手すきを体験する観光客=1月5日、敦賀市本町1丁目の敦賀昆布おぼろや

職人(左)に教わりながら、おぼろ昆布の手すきを体験する観光客=1月5日、敦賀市本町1丁目の敦賀昆布おぼろや

「敦賀のおぼろ昆布製造技術」が国の無形民俗文化財として登録される見通しとなった1月24日、福井県敦賀市内の昆布すき職人は「技を守り通してきた者にとって最高の喜び」と歓迎した。同市の昆布製造販売「奥井海生堂」社長で敦賀商工会議所の奥井隆会頭は「新幹線開業直後の最高のタイミング。世界に向けて敦賀の伝統文化を発信し、まちづくりや誘客にも生かしたい」と決意を新たにした。

職人の別所さんは、絶妙な力加減と呼吸法で昆布を薄くすく超一流の技術で、全国の高級料理店から厚い信頼を得ている。2020年に「現代の名工」に産地で初めて選ばれた。無形民俗文化財登録について「おぼろ昆布のすばらしさを胸を張ってPRできる」と笑顔を見せ、「職人一人一人が一層精進して腕を磨くとともに、宣伝やPRに力を入れていくことも大切だ」と強調した。

23年に現代の名工に選ばれた職人の高橋さんは「特定の個人でなく産地全体の技術が認められ、敦賀の地場産業として評価されたことがうれしい」と語った。県外の実演イベントでは「おぼろ昆布を見たことも食べたこともないと言われることも少なくない」とし、知名度向上につながることを願った。

おぼろ昆布の手すき体験は観光客らに人気コンテンツの一つだ。北陸新幹線延伸を見据えて23年に店舗内に体験コーナーを設けた敦賀昆布(敦賀市本町1丁目)の森田社長は「(登録は)新幹線開業に続いて敦賀にとって好材料。おぼろ昆布を食べてみよう、体験してみようと訪れる人が増えれば」とにぎわい創出を期待した。

市の調査では、おぼろ昆布加工の最盛期は昭和50~60年代で、当時は600~700人の職人がいたとされる。現在は100人に満たないとみられ、平均年齢は70歳前後。新型コロナウイルス禍を機に廃業した職人もいるという。食文化を守り伝える上で技術継承、後継者育成は重要な課題だ。

昆布すき職人は基本的に個人事業主で、一人前になるまでの数年間は収入確保が難しく、後継者育成の「壁」にもなっている。県昆布商工業協同組合の理事長も務める森田社長は「商品の高付加価値化による収入増や、長く仕事を続けられる雇用形態など、若い人にも魅力に感じてもらえるような仕組みをみんなで考えていかないといけない」と指摘した。

敦賀市は、無形民俗文化財への登録を記念したシンポジウム「再発見! 敦賀のおぼろ昆布」を3月8日、市立図書館で開く。

県昆布商工業協同組合理事長を務める森田貴之・敦賀昆布社長、敦賀のおぼろ昆布製造技術を調査した龍谷大政策学部の石倉研准教授、文化庁の担当者の3人がパネリストを務める。午後2~4時。申し込み不要。問い合わせは市文化振興課=電話0770(22)8153。

また、おぼろ昆布の加工技術の概要などを紹介するパネル展示を2月18日から敦賀駅交流施設オルパークで開く。

(※福井新聞社提供。無断転載を禁止します。記事に関するお問い合わせは福井新聞社へ。)