若狭町:船小屋

若狭町は若狭湾国定公園の中心部にあって、国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約に登録された「三方五湖」、全国名水百選「瓜割の滝」、近畿一美しい川とされる1級河川「北川」など水資源が豊富な町です。

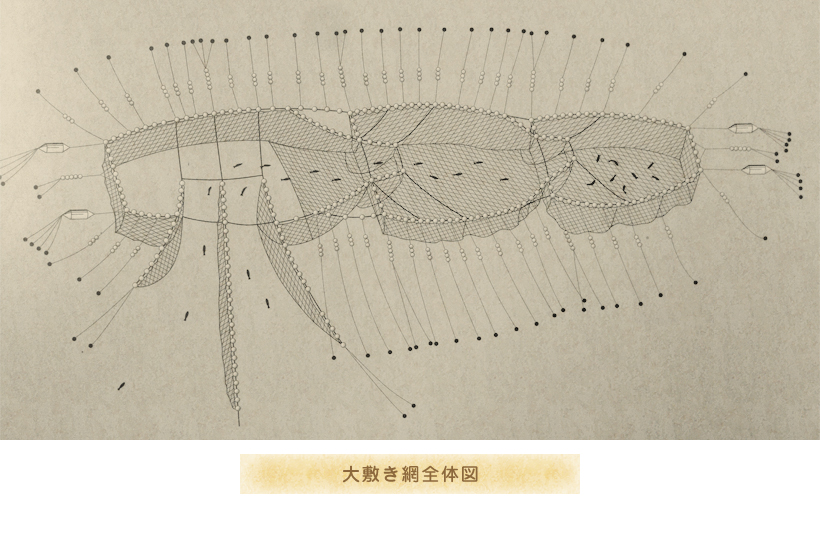

その国定公園に指定されている常神半島は、リアス式海岸特有の地理的条件から人の手があまり入っておらず、その自然景観や古くからの生業である大敷き網漁の風景が魅力的な地域です。

昭和43年に道路が開通するまで、陸の孤島であった常神半島の各集落は、どのように生きてきたのか考えてみましょう。

かつて陸の孤島であった常神半島 各集落の生きる術 ~ みんなで考えてみよう ~

大敷き網漁の原型「常神半島の大網漁」と集落の掟

大敷き網漁の原型「常神半島の大網漁」と集落の掟

1533年の地元古文書では、常神半島の大網漁は全国的にも早く取入れられており、現在の大敷き網漁の原型と考えられています。

この漁は半島の先端や岬近辺に多く回遊する鰯・鯖・鰤などを大量に水揚げ出来るため、常神半島の各集落にとって、経済の中核をなすものでした。

そのため、年貢銭は一網場ごとにかけられることとなり、集落の経営は集落人全員が参加する大網漁を中心に行っていました。集落人全員の共同作業となると、決まりや集落の掟があります。

どんなものがあったか、また現在ではどんな決まりがあるか聞いてみましょう。

漁業管理の思想と現代の漁業権

漁業管理の思想と現代の漁業権

日本の漁業管理の思想は、江戸時代に示された「磯漁は地付根付しだいなり、沖は入会」という原則からきています。

これは、海浜の地付漁場については、周辺漁村が管理する「総有」※(共有の一形態)とする一方、外海については原則自由な漁場の利用を認めるものです。この考え方が、日本の漁業制度の基礎となっています。

現代の漁業権はどのような内容になっているか調べてみましょう。

養殖の重要性と若狭路で養殖されている魚の種類

養殖の重要性と若狭路で養殖されている魚の種類

日本の漁業を取り巻く環境は、欧米での健康志向の高まりや、中国、インド等の経済発展により、魚の消費量が増加した結果、魚価上昇が国際トレンドとなっている反面、 日本では逆に魚価が低下しています。

その原因のひとつは、産卵する大きさに成長する前の魚を無秩序に獲り続けた結果、親魚が減り、水揚げが減った上に、安い小型の魚ばかりが増えてしまったからです。

どうしてそのような事になったのか原因を考えてみましょう。

なぜ起こる?大型クラゲやサルパ(ホヤの仲間)の大量発生

なぜ起こる?大型クラゲやサルパ(ホヤの仲間)の大量発生

現在、常神半島での大敷き網では獲れる魚に変化が現れています。

寒ブリが近年不漁となり、代わって若狭湾ではあまりとれなかったサワラが大敷き網に入るようになったと地元漁師さんは言います。

また以前には、大きくニュースになった大型クラゲや、クラゲに似たサルパ(ホヤの仲間)の大量発生などは、なぜ起こるのでしょうか。

みんなであらゆる可能性を考えてみましょう。

サワラの各県の漁獲量の推移と日本海南部の水温の変化

※グラフの平年値は1981年~2010年の30年間の平均値です

効率が悪い?なのに定置網漁(大敷き網)が脚光を浴びる理由とは

効率が悪い?なのに定置網漁(大敷き網)が脚光を浴びる理由とは

定置網漁(大敷き網)は、沿岸を回遊する魚をさえぎる「垣網」と、それに沿って誘導された魚が入る「袋網」を設置して魚を獲る漁法で、一時期効率の良くない漁と言われていました。

しかし、水産資源の保護が叫ばれる近年、魚を根こそぎ獲ることのない資源管理型漁業として再び脚光を浴び始めています。

大敷き網に隠されている人間の知恵をみんなで考えてみましょう。

回遊魚の習性

村張り経営と漁師さんの日常

村張り経営と漁師さんの日常

若狭町の漁村で行われている定置網は、いわゆる村張り経営の定置網です。

これは、集落の地元住民が出資して定置網を運営する協同組合方式で、定置網船建造費約1.5億円、定置網敷設費約1.5億円の合計約3億円を集落出資住民が全て出資し、出資した人が社員のように働く、組合方式の運営を行っています。

従って、地元の出資者は毎月の収入は組合から支給されます。

漁師さんの一日や日常を聞いてみましょう。

組合と株式会社・合名会社・合資会社との違いとは

組合と株式会社・合名会社・合資会社との違いとは

若狭町の定置網は組合方式で行っていますが、株式会社、合名会社、合資会社などと、どう違うのか調べてみましょう。

常神半島の各集落の制度

常神半島の各集落の制度

常神半島の各集落では、昔から息子夫婦、子ども、親夫婦の三世代家族が一般的で、長男が家を継ぎ、長女や次男以下は集落内に新居を構える事が今でもできません。

なぜ、長年世帯数が変わらないこのような制度になっているのでしょうか。地元の人に聞いてみましょう。