小浜市:小浜湾内の生簀

小浜市は古代から日本海を隔てた対岸諸国との交易が開け、日本海側屈指の要港として栄え、陸揚げされた大陸文化や各地の物産は「鯖街道」などを経て、近江、京都、奈良にもたらされました。

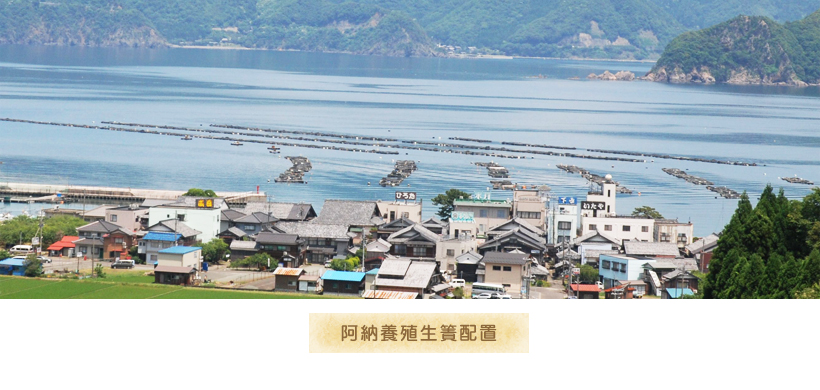

そして現在、小浜市阿納地区では小浜湾のリアス式海岸の特性を活かし、若狭ふぐや鯛の養殖など、獲る漁業から育てる漁業で全国に新鮮な魚を出荷しています。

そこで、育てる漁業で生きる阿納地区の術を考えてみましょう。

育てる漁業で生きる阿納地区の術 ~ みんなで考えてみよう ~

養殖の重要性と若狭路で養殖されている魚の種類

養殖の重要性と若狭路で養殖されている魚の種類

世界的な人口増加や魚食指向の高まりにあわせて、乱獲や気候変動による天然水産資源の枯渇が懸念されている現状を考えると、今後養殖の重要性がますます高くなってくることは確実といえます。

それにしてもなぜ、若狭路で養殖されている魚はフグやタイ、ブリなどの魚種なのか考えてみましょう。

生産量 第1位ブリ 第2位マダイ

第3位カンパチ 第4位フグ 第5位ヒラメ

小浜市阿納地区の養殖筏の配置の理由

小浜市阿納地区の養殖筏の配置の理由

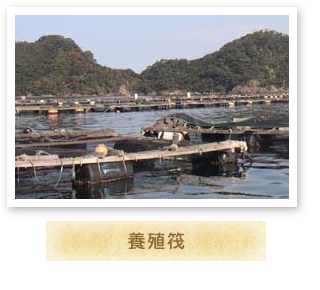

小浜市阿納地区では、リアス式海岸の特徴を活かし、若狭フグのブランドで約20年以上前から集落全体で養殖業を営んでいますが、なぜ養殖筏の配置が特定の位置に偏っているのか調べてみましょう。

海流・河川・水深・エサ・ 海底・エラ呼吸・漁業権

加工飼料を使うようになった理由

加工飼料を使うようになった理由

阿納地区の養殖では、主にタイとフグを養殖していますが、養殖で一番手間をかけるのは「給餌」です。

エサの種類は主に生エサ(小魚)、モイストペレット(水分を含んだ固形のエサ)、ドライペレット(乾燥したエサ)がありますが、1970年代に使用されていた生エサは、現在では与えている養殖場は殆どありません。

なぜ加工飼料を使うようになったのか、背景を調べてみましょう。

フグはどのようにして大きく膨らむのか

フグはどのようにして大きく膨らむのか

フグは環境の変化に敏感で、また10cm程の大きさになると、養殖筏の中で仲間を噛み合う程、非常に神経質でデリケートな魚です。そんなフグに身の危険等のストレスがかかると、体を大きく膨らまします。

ではなぜ、どのようにして大きく膨らむのか調べてみましょう。

夏場の疾病・寄生虫対策

夏場の疾病・寄生虫対策

養殖には給餌のほか、夏場の水温上昇時には、疾病や寄生虫等の兆候を見逃すと生簀が全滅する場合もあるため、常に気を張ります。

阿納地区では、安易な抗生物質などの投与は食の安全や、海の環境に影響を与えるため、もし寄生虫等の兆候が出てきた場合、真水に5分間程「淡水浴」をさせ駆除します。

どのような経緯で、このような駆除方法を編み出したのか地元の専門家に聞いてみましょう。

また、現在若狭路の農産品をエサに混ぜ、養殖魚に「給餌」する事で、これら寄生虫防除を実験し、良い成果を上げています。これも聞いてみましょう。

4世紀末頃の製塩跡「阿納塩浜遺跡」

4世紀末頃の製塩跡「阿納塩浜遺跡」

阿納地区では、4世紀末頃の製塩跡「阿納塩浜遺跡」が発掘されており、生産された塩は、奈良の都へ税(ぜい:調塩)として納められていました。

藤原京や平城京跡から出土し多数発見された若狭地方からの木簡(もっかん:木に書いた送り状)にその記録があります。

当時の食事や御食国であった若狭について調べてみましょう。

小浜市阿納集落住民

小浜市阿納集落住民

その昔、小浜市街と半島を挟んだ反対側の阿納区は、人がすれ違う事ができるかどうかの細い道で、しかも険しい峠を越えなければ行き来できませんでした。

ですから、集落内に病人が出た場合、集落内の住民が協力し合って、病人を町医者まで運ぶなど、お互い様とお陰さまの精神でなければ暮らしていけない環境でした。

このような集落内では現在、人間関係はどのようになっているか、宿泊体験時の質問項目を考えてみましょう。

集落内のルールづくりや行事

集落内のルールづくりや行事

阿納地区では集落全体で養殖業を営んでいますが、養殖筏の位置によって魚の成長に違いが出ます。収入が変わる筏の配置をどのように決めているか集落の人に聞いてみましょう。

また、集落内のルールづくりや行事等はどのように決めているかも聞いてみましょう。

耳石でわかる魚の年齢

耳石でわかる魚の年齢

魚の頭の骨の中には、耳石という骨が左右にあります。

耳石には、体の平衡バランスを保つ働きがありますが、この耳石は魚の成長とともに耳石の外側に、毎日非常に細い線の輪が1本ずつ作られてきます。

これを日輪と言いますが、その間隔は成長の良いときは広く、成長が悪いときには狭くなるので、木と同じような年輪が形成されます。一般的に魚は、水温が低い冬の時期に成長が悪くなり、年輪が形成されるので、このような耳石にできる年輪を利用して、魚の年齢を推定することができます。

鯛の捌き体験時に探して、魚の年齢を確認してみましょう。